「最近、生成AIってよく耳にするけど、どういうものなの?」

「生成AIに興味があるけど、よくわからない…」

「今の業務にどう活用すればいいの?」など疑問に感じてるのではないでしょうか?

また、

「生成AIに取って代わられて、仕事がなくなる?」

「生成AIを使いこなさないと、ついていけなくなる?」などと不安に感じている方もいると思います。

そういった方は、まずは生成AIを知ることで、使いこなす準備をしましょう!

まだ生成AIを使ったことがない初心者向けに、「生成AIの勉強法とメリット」を

ご紹介します!

ぜひ参考にしてみてくださいね!

1.生成AIとは

Generative Artificial Intelligence(生成人工知能)のこと。

「Generative」とは、”新しいものを生み出す”

「Artificial」とは、”人工的な”

「Intelligence」とは、”知能”

直訳すると、”新しいものを作る人工的な知能”になります。

つまり、膨大なデータのパターンや構造などを蓄積・学習することで

オリジナルなテキストデータなどを生成することができる人工知能の一種のことです。

2022年11月にOpenAI社がChatGPTを公開したことで、世界中で大きな注目を集めました。

それ以降、各社が生成AIサービスをリリースして競争が激化し、今も発展しています。

使い方は簡単!

主にプロンプト(文字入力、音声入力など)での指示を出すことで、その指示に合致する成果物を創造してくれます。(文章、画像、映像、音声・音楽など)

何が便利になるの?

みなさんは、文章や画像や音楽を作るときは、どのように作りますか?

うまく生成AIを活用することで、これらの作業時間が大幅に削減できるようになります。

例えば、文章作成であれば、

・手で書く(ペンと紙を使って、自らの手で文章を書く)

・ワープロを使って書く(MS Word、Googleドキュメントなどを使って、文章を書く)

になるのではないでしょうか?

🔽

文章内容の背景や条件などをプロンプトで指示するだけで、生成AIによって瞬時に文章を作成することができるようになります。

生成AIの勉強ポイント!

まずは超概要でも良いので、生成AIとは何か?どう使うのか?何が便利になるのか?理解しましょう!

2.生成AIの種類

「1.生成AIとは」にて記載している通り、2022年11月ChatGPT公開以降、各社生成AIサービスを

展開されております。

一部の生成AIサービスのみになりますが、分類して簡単に分けてみました。(2025年9月現在)

| 種類 | テキスト生成 | ||

| 系統 | 会話 | 文章作成 | 要約 |

| 利用用途 | 質問・疑問・問い合わせ、壁打ちなど | 文章作成など | 文章を要約するなど |

| 主なサービス | ChatGPTなど | NotebookLMなど | |

| 種類 | 画像生成 | |||

| 系統 | 資料作成 | イラスト作成 | キャラクタ作成 | 漫画作成 |

| 利用用途 | プレゼン資料の画像作成など | イラスト画像作成など | キャラクタ画像作成など | 漫画作成など |

| 主なサービス | Canva Gensparkなど | Image Createrなど | Nano Bananaなど | ChatGPTなど |

| 種類 | コード生成 |

| 系統 | |

| 利用用途 | アプリ作成など |

| 主なサービス | Alli LLM App Marketなど |

生成AIの勉強ポイント!

生成AIサービスは、どのようなものがあるのかを理解しましょう!

種類や系統にわけることで、どのような種類があって、何ができるのか理解しやすくなります。

また、分類する中で「生成AIを使って何をやりたいのか?」目的を明確にしてみましょう!

3.生成AIの使い方

生成AIの使い方の基本は、プロンプトといわれる指示を入力することで、求める回答結果

(生成結果)を得ることが出来ます。

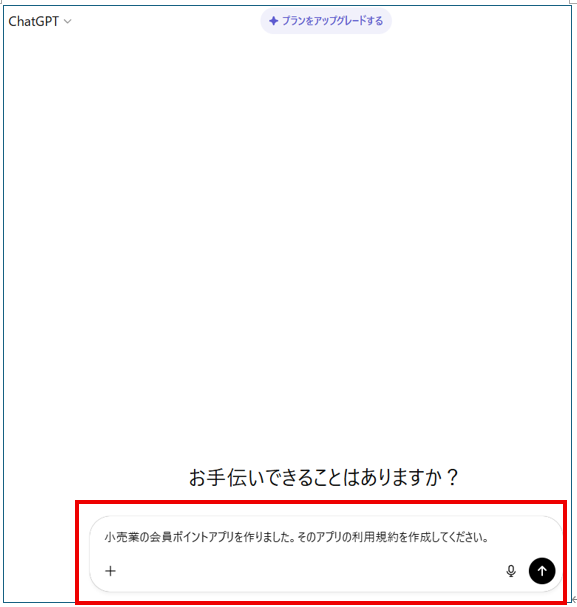

ここではChatGPTを使った「文章作成」を例に作成していきます。

やりたいこと例

利用規約のたたき台をつくりたい。

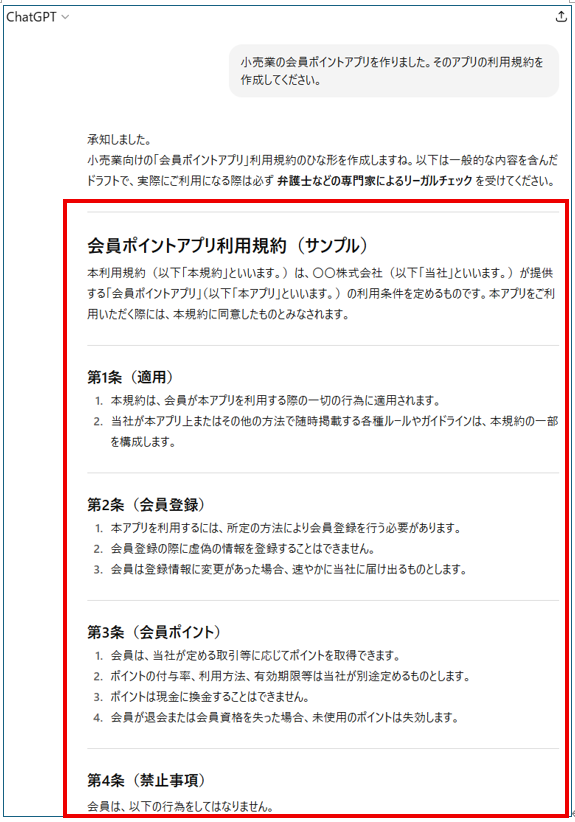

①ChatGPTにログインして、プロンプトを入力します。

赤枠のところがプロンプトを入力する箇所です。

「小売業の会員ポイントアプリを作りました。そのアプリの利用規約を作成してください。」と

入力してみます。

②するとChatGPTが利用規約を生成します。

これをたたき台として、内容を精査し、更新や追加することで「利用規約」の完成です!

複雑で精度の高い生成を行いたい場合は、アプリの内容や利用環境などの詳細な情報を

プロンプトに記載することで、精度の高い利用規約を作成することが出来ます。

生成AIの勉強ポイント!

生成AIをいかに使いこなせるかは、プロンプトに入力する指示文にかかってきます。

これを極めることで、求める「AIからの回答結果(生成結果)」が違ってきます。

プロンプトに色々指示してみて、どのような回答が生成されるか試してみましょう!

4.生成AIを使うメリット」

生成AIを使うメリットを簡単にまとめてみました!

①作業の効率化、生産性の向上、人手不足の解消、コスト削減

文章の作成や、受け取った文章の要約など、生成AIに指示することで、すぐに作成することが

可能になります。

そのため、今まで人の手を使って作成した作業が、何分の一の作業に減らすことになります。

作業を減らせることで、少ない人数でも作業できるようになり、コストの削減にも繋がります。

作業時間がどの程度削減できるか?

例として「3.生成AIの使い方」で挙げた「利用規約の作成」で比較してみました。

※筆者作業の場合の時間。項目の内容や精度によって実際の作業時間は違ってきます。

| 作業内容 | 従来 (手作業) |

生成AI | 時間差 | 備考 |

| 類似アプリ調査 | 30分 | 30分 | 0分 | |

| 類似アプリ 項目洗い出し |

30分 | 5分 | 25分 | ・従来(手作業)では、複数の 類似アプリから項目精査を行う。 ・生成AIでは、一般的な内容を含む ドラフトを生成 |

| 該当アプリに 必要な項目検討 |

30分 | 5分 | 25分 | |

| 項目内の条文 作成 |

120分 | 30分 | 90分 | ・従来(手作業)では、類似アプリの 条文を参考に作成 ・生成AIでは、一般的な内容を含む ドラフトをベースに類似アプリなど を参考に必要な内容を追加 |

| 合計時間差 | 140分 | |||

あくまで一例となりますが、

従来(手作業)の場合、210分に対して

生成AIを活用した場合、70分でできました。

時間差は、140分になりますので、だいぶ時間の削減になりました!

②新しいアイデアの創出

プロンプトでの指示は、1度行ったら完結せず、会話のように連続して行うことが出来ます。

そのため、満足いく回答が得れない場合や、もう少し詳細が欲しい場合は、追加でプロンプトに

指示をすることで、納得いく回答や詳細な内容を得ることが出来ます。

例えば、生成AIから◯◯というキーワードが出た場合、「◯◯を別の表現にして」などと

指示をすることで、別の回答を得られます。

会話のように、連続して生成AIとやり取りすることで、新しいアイデアを思いつくことも

あります。

生成AIの勉強ポイント!

今までやっていた業務の効率化や、AIで生成された成果物から新たな気づきとなって、視野を

広げることなどが可能になります。

生成AIを使わないのは、もったいないと思います。ぜひ上手く活用していきましょう!

5.まとめ

・生成AIとは、オリジナルなデジタルデータを生成する人工知能の一種

→ まずは概要レベルで、どういったものかを理解しましょう!

・生成AIの種類は、「検索AI」「テキスト生成」「画像生成」「音声・音楽生成」「動画生成」

「コード生成」などがある

→ 様々な生成AIサービスがリリースされていますが、種類や系統毎に分類すると

分かりやすくなる。

また、何をしたいのかを明確にすると、生成AIサービスが選択しやすくなります!

・生成AIの使い方は、超カンタン

→ より精度の高い回答(生成結果)が必要の場合は、プロンプトの指示文を細かく記載する

必要があります!

・生成AIのメリットは、作業の効率化・生産性の向上・人手不足の解消・コスト削減

→ 他にも新しいアイデア創出などに活用できます!

生成AIは、活用次第で大きなメリットが得れます。

是非とも色々試しながら、活用していきたいですね!

おすすめのスクール紹介!

生成AIについて、体系的に学びたい、活用方法を知りたい、あまり使いこなせていない方は

「生成AIの学校”飛翔”」がおすすめです!

おすすめポイント!

・初心者向けにステップバイステップで生成AIを学べます!

(カリキュラムは随時更新されてます!)

・受講生全員のチャットに参加することで、随時質問をすることができます!

・オンラインミーティングや各地域の勉強会(オフライン)での交流が盛んに行われています!

詳しい内容を知りたい方は、無料のWEBセミナーに参加してみてくださいね。

(↓バナーをクリックすると、無料のWEBセミナーに参加できます!)